昨今、健康志向の高まり、発展からテレビCMなどでもノンアルコール飲料の広告を見かけることが増えてきたように思います。

バーシーンやレストランシーンでも、「モクテル」という言葉が市民権を得てきたり、ノンアルコールペアリングのコースを用意したりと、その存在感は無視できないようになっています。

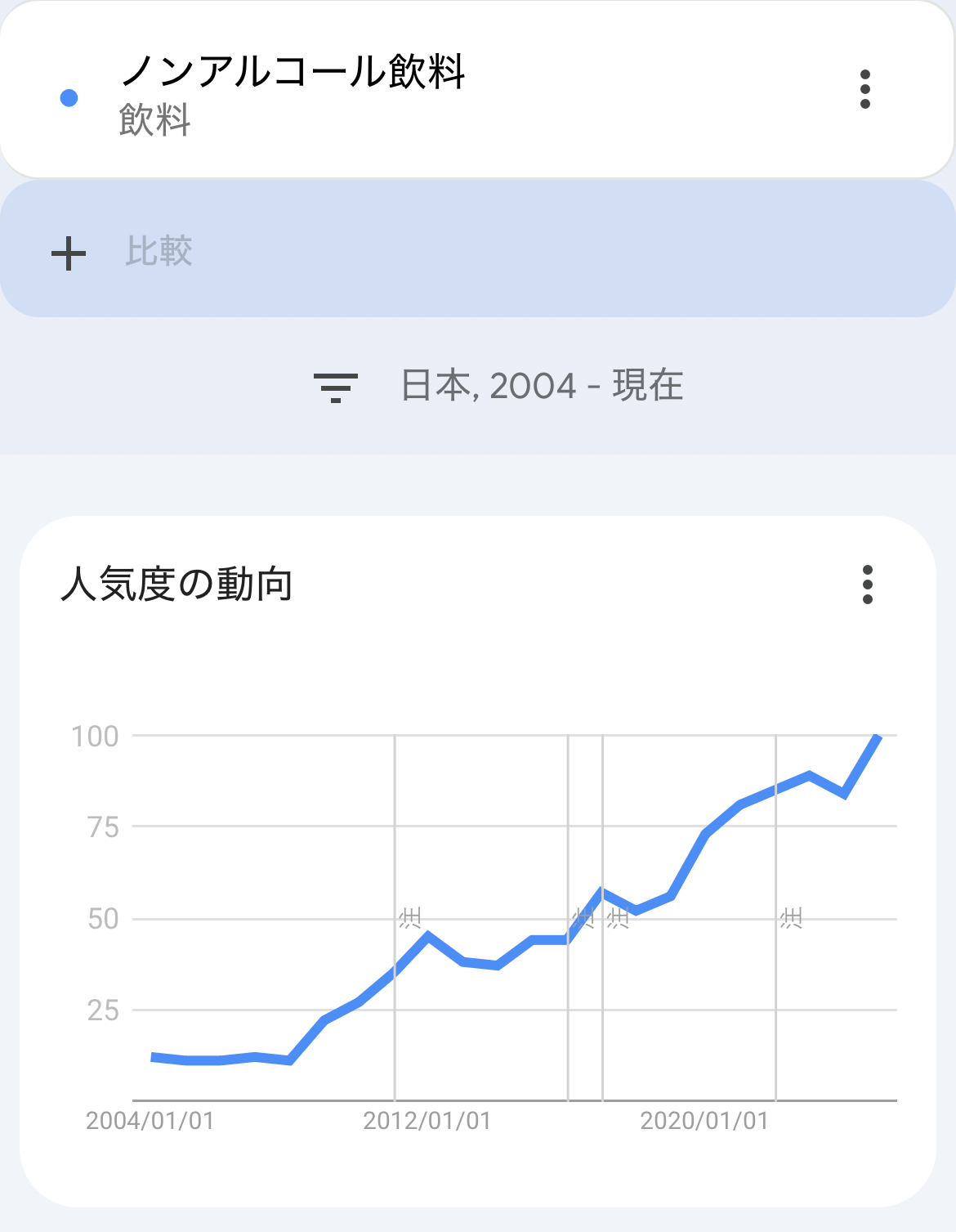

Googleトレンドで調べてみると、2008年ごろからノンアルコール飲料の検索数が上昇しているようです。

11ポイントから2024年では84ポイントですので、データを通しても注目度やニーズの高さが伺えます。

また、Wikipediaで調べてみると、

原則としてアルコール飲料の代用品、バリエーションとして飲用されるものを格納します。

通常のアルコールを含まない飲料については「Category:ソフトドリンク」をご利用ください。

明確にソフトドリンクとはカテゴリー分けされています。

「アルコール飲料の代用品」であること。

つまり、アルコールを飲むことのできないシチュエーションにおいて、その役割を担うための飲み物ということのようです。

アルコールとソフトドリンクの狭間にある「ノンアルコールドリンク」

私たちも店舗作りやイベントのドリンクメニューを準備する中で、この存在を無視することはできません。

お酒を召し上がらないお客様にも食事の席を楽しんでいただくために、

オリジナルのレシピでノンアルコールドリンクを提供することもあります。

基本的に料理との相乗効果はアルコールの専売特許だと思っていたのですが、

スパイスやハーブなどの効能を組み合わせることで、アルコールの代替としてペアリングの可能性が深まるかもしれない。

最近はそのような観点でノンアルコールドリンクを見るようになり、非常に興味深く、この先に新しい展開が待っているような可能性を感じるようになりました。

そこで、このコラムでは書籍や論文などノンアルコールドリンクの情報を編集して、体系の整理をすると共に、

これからの日本や世界の市場において、ノンアルコールジャンルの展望の考察を試みたいと思います。

- ノンアルコールの言葉の定義

- ノンアルコールの歴史

- ノンアルコールの市場

- ノンアルコールの製法

- ノンアルコールの影響・個人編

- ノンアルコールの影響・社会編

取り上げる内容としてはこのような構成にできればと考えています。

必要に応じて大手メーカーや酒造などへ取材に出向き、製造現場を見て学びを得られたら最高です。

長くなりそうですが、ぜひお付き合いください。