「この会社でいい」ではなく、「この人となら進めたい」と思えるか。

動画制作の発注先を選ぶとき、比較サイトや資料だけで判断できるのはせいぜい“スペック”まで。

料金・実績・工程の明確さ——それはもちろん大切だけれど、

実際にプロジェクトを進めるうえで決定的になるのは「担当者とのやりとりの質」です。

特に企業動画のように、目的が複雑で関係者も多い案件では、

「こちらの意図をどれだけ正確に理解してくれているか」=解像度の高さが成果を左右します。

「目的を話したつもりなのに、ズレた構成案が出てきた」

「やたらレスポンスが早いのに、内容は浅い」

「期待していた雰囲気と違う動画が納品された」

こうした“見えないミスマッチ”は、すべて解像度の低さからくるものです。

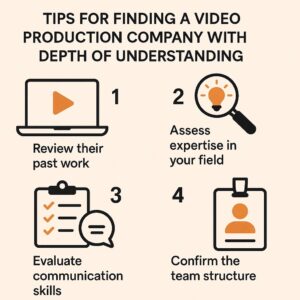

この記事では、「人として信頼できるパートナー」を見極めるために、

提案や会話の“解像度”に着目した4つのチェックポイントをご紹介します。

1. ヒアリングの深さ=どれだけ目的を解像度高く捉えてくれるか

動画制作の発注で最初に直面するのが「ヒアリング」。

この時点で、“どこまで深くこちらの話に食いついてくるか”が、提案の質を大きく左右します。

たとえば、「採用動画を作りたい」と伝えたとき、

・「何分くらいの動画にしますか?」

・「社員さんは何人登場しますか?」

といった“表層的な質問”だけで終わってしまう会社も少なくありません。

一方で、解像度の高い会社はここからさらに掘り下げてきます。

「どんな人材を採りたいのか?」

「今の採用課題はどこにあるのか?」

「御社らしさとは、どんな空気や言葉で伝わると考えているか?」

…こうした深掘りができる会社は、本当の目的を理解したうえで動画を設計してくれるのです。

ヒアリングとは、単なる情報収集ではなく、

発注者も気づいていなかった“言語化されていない意図”をすくい上げる作業です。

浅い会話のまま進んでしまえば、浅い構成・浅い動画になってしまうのは当然のこと。

「質問の深さ」は、その会社の提案力を見極める初期シグナルになります。

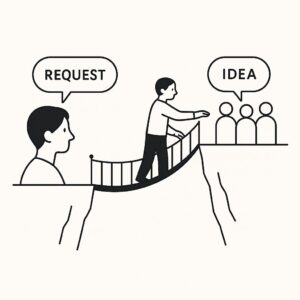

2. こちらの言葉を「翻訳」してくれるか

発注側の言葉は、往々にしてざっくりしています。

「もっと雰囲気のいい動画にしたい」

「社員のリアルな声を伝えたい」

「ちょっとおしゃれに」――

こうした抽象的な要望をそのまま受け取るか、具体化して返してくれるか。

ここに、提案者としての“解像度の高さ”が現れます。

たとえば、

「“社員のリアルな声”とは、たとえば何に驚いたか、何が続けられる理由か――そんな話でしょうか?」

「“おしゃれ”という言葉の中に、“今っぽいトーン”と“テンポの速さ”の両方が含まれている気がします」

このように、言葉の裏にある“意図”を翻訳し、すり合わせてくれる提案者は信頼できます。

重要なのは、こちらの意図を100%理解しているかではなく、

「この表現で合ってますか?」と確認しながら翻訳してくれる姿勢です。

逆に「はい、わかりました」と即答されると、一見スマートでも不安が残るものです。

意見を引き出しながら、自分たちなりの解釈を明示してくれるかどうか。

ここに、信頼関係を築けるかどうかの分かれ道があります。

3. 提案に“行間の理解”があるか

「ご提案資料をお送りします」と言われて届いたものが、

要望をなぞっただけのテンプレ構成案だった――

そんな経験はありませんか?

それは、行間を読まず、表面的なニーズだけを処理した提案です。

一方、解像度の高い提案には、言葉では伝えきれなかった“空気感”が組み込まれています。

たとえば、

・「この順番にすることで、信頼→共感→応募の流れが自然になります」

・「あえて“ナレーションなし”にすることで、リアルさと余韻を演出できます」

・「御社の雰囲気は“安心感”なので、カメラの動きは静かに抑えましょう」

――こうした提案は、ヒアリングで得た情報の“行間”まで咀嚼していなければできません。

ここで見ておきたいのは、“構成力”ではなく“解釈力”。

言われたことを整理するだけなら誰でもできます。

でも、それを「こうすればもっと伝わるはず」と咀嚼して、意図を乗せて返してくれる会社は少ない。

提案の中に、“あなたの想い”がちゃんと含まれているか。

それが、「この人に任せたい」と思える決め手になります。

4. 初稿に表れる“理解度の差”を見逃すな

動画制作の最初の山場は、「ラフ構成」や「仮台本」が出てくるタイミングです。

この初稿に、どれだけ自社への理解や目的への共感が反映されているか。

ここに、制作者の“解像度の高さ”が如実に出ます。

たとえば、同じヒアリング内容でも、

- 会社A:要望をそのまま並べた箇条書き構成

- 会社B:「目的に照らして、順序を変える」「社員の声を主軸にする」などの再構成がある

という違いが出ることがあります。

前者は“言われた通り”ですが、後者は“考えたうえでの構成”です。

この差は、制作が進むほど大きくなり、最終成果物の「伝わり方」にまで影響します。

また、地味ですが重要なのが「言葉の精度」。

こちらが伝えた“空気感”を、

- トーン

- ナレーションの言い回し

- カットのテンポ

などに反映している初稿は、深い理解と想像力のある制作会社の証です。

逆に、

- テンプレ感が強すぎる

- 全体に“思い入れ”が感じられない

- こちらの業界・目的への理解が浅い

といった初稿には要注意。

「とりあえず出してきたな」と感じたら、その後の修正対応にも不安が残ります。

初稿には“その会社の姿勢”が出る。

そう考えると、この時点での見極めは極めて重要です。

まとめ

動画制作会社を選ぶうえで、見積や実績、提案資料といった「スペック面」はもちろん大切です。

でも、実際にプロジェクトを進めていくなかで効いてくるのは、やり取りの中ににじむ“解像度”の違いです。

- 表面的な要望ではなく、本質的な目的まで掘り下げてくれるか

- 言葉の裏側にある意図をくみ取り、わかりやすく翻訳してくれるか

- 行間を読み、構成や演出に“想い”を乗せて返してくれるか

- 初稿の時点で、すでにこちらの空気感まで反映されているか

これらはすべて、「スペックでは測れない」信頼の土台です。

だからこそ、“人としての相性”ではなく、“理解の解像度”という軸で見極めることが大切です。

「この人となら一緒に考えていけそう」

「自分たちの想いを、ちゃんと“咀嚼して返してくれる”人だ」

そんな感触こそが、動画制作のパートナー選びにおいて、最も確かな判断材料になるはずです。

補足:営業と制作の“温度差”を避けるために

営業担当は親身だったのに、制作担当はドライだった――

そんなあるあるなミスマッチを防ぐには、契約前に次の3点を確認しておくのがおすすめです。

まず、「誰が実際に制作を担当するのか」を確認しましょう。

担当者が変わる場合は、事前に話す機会をもらえるかどうかが大切です。

次に、提案内容がチーム内で共有されているかを尋ねてみましょう。

営業だけの個人プレーではないかを見極めることができます。

最後に、制作が始まってからの進行体制についても確認を。

やり取りの頻度や確認のタイミングなど、どれだけ対話型のスタイルかがわかります。

「思っていたのと違う…」をなるべく避けるため、

こうしたポイントも押さえておくといいかもしれません!