動画制作を外部に依頼するうえで、最初に立ちはだかるのが「どの会社に頼むべきか」という業者選定の壁です。

検索すれば山ほど出てくる制作会社。比較サイトもあるけれど、結局どこも似たり寄ったりに見えてしまう──そんな悩みを抱える担当者は少なくありません。

実際、業者選びでよくある失敗はこんなものです。

- 実績が豊富だからと依頼したら、自社の意図とズレた提案ばかり出てきた

- 安かったのでお願いしたら、見積に含まれていない追加費用が次々とかかった

- 最初の打ち合わせ以降、進行が遅く、納期が読めなくなった

これらは、すべて**「表面的なスペックの見方」しかできていなかったことに起因**しています。

今回の前編では、発注前の比較検討において、“何をどう見るべきか”を具体的に解説します。

1. 実績は“数”より“内容”を見る

制作会社を比較する際、まず目が行くのが「実績」です。

しかし、ここで陥りがちなのが“実績の数”や“有名企業との取引”だけで判断してしまうことです。

たしかに、実績が多いことは経験値の証明にはなります。

けれども、重要なのはその実績の中に「自社にとって参考になる動画」があるかどうかです。

たとえば、以下のような点がチェックポイント。

- 自社と同じ業種/近い事業規模の事例があるか?

- 採用・集客・ブランディングなど、目的が似ている動画があるか?

- 演出やトーンが、自社のブランドにフィットしていると感じるか?

目的や業種が異なる事例は、いくら華やかでも自社の成果につながる保証にはなりません。

逆に、見た目が地味でも「ターゲットや課題感が自社と近い」実績を持つ会社は、現場感のある提案ができる可能性が高いのです。

制作会社のWebサイトやポートフォリオを確認するときは、単なる“実績数”の羅列ではなく、「この会社ならうちの課題を理解してくれそうだ」と思える動画があるかを見極めましょう。

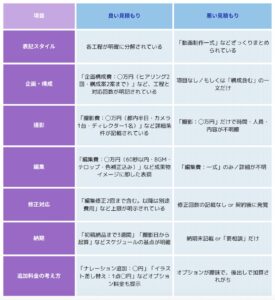

2. 金額ではなく“見積の内訳”で比較する

「できるだけ安く済ませたい」というのは、発注者として自然な感覚です。

しかし、動画制作において単純な金額の高い・安いで判断するのは非常に危険です。

なぜなら、動画制作にはさまざまな工程があり、それぞれにかかるコスト構造が会社ごとに大きく異なるからです。

企画・撮影・編集・ナレーション・BGM・イラスト・ディレクション…

それらを含めた“全体の設計”と“成果物のクオリティ”を加味せず、ただの合計金額で判断すると、次のような落とし穴があります。

- 安く見えたが、実は撮影は1カットのみ/修正は1回までなど、極端に制限されていた

- オプション扱いが多く、あとからどんどん費用が追加された

- 担当者が企画に関与せず、単なる編集作業に終始してしまった

これを防ぐには、「見積の内訳」そのものを比較の軸にすることが必要です。

たとえば、以下のようなポイントをチェックしましょう:

- 項目が明確に分かれており、それぞれの作業内容が具体的に記載されているか

- 契約前の時点で、どこまでが費用に含まれていて、どこからが追加料金になるか明示されているか

- 提案された費用の中に、“なぜこの金額になるのか”という理由や根拠が説明されているか

金額の「高さ」自体よりも、“何にどうコストをかけているか”の説明責任を果たしているかどうかが信頼できる会社かどうかの判断基準になります。

良い見積もりは、

- プロセスと成果物の内容が可視化されている

- 制作工程の透明性があり、後工程での認識ズレを防げる

悪い見積もりは、

- 総額だけで構成されているため、価格と内容の関係が分からない

- 制作途中で追加費用や認識のズレが生まれやすい

3. 「納品までの流れ」が説明できる会社は信頼できる

動画制作は、1日や2日で完結する単発の作業ではありません。

企画のすり合わせから始まり、撮影・編集・修正・納品まで、複数の工程が連動して進行します。

だからこそ、事前に「どのように進めていくか」の見通しが立っていない会社に任せると、トラブルの温床になりかねません。

▼ フローが曖昧な会社にありがちなリスク

- 「撮影したらあとは編集でなんとかします」という丸投げ感

- 途中で連絡が途絶えたり、確認のタイミングが不明確で進行が停滞

- 完成までの段取りが共有されず、納期の感覚がズレていく

これは、単なるスケジュールの話ではなく、クライアントとの認識をすり合わせる設計力の欠如を示しているサインです。

▼ 信頼できる会社は“流れ”を構造として持っている

一方で、プロフェッショナルな会社は、必ずと言っていいほど**「納品までの流れ」を構造化して持っています。**

例として、こんな説明があるかどうかがひとつの指標になります:

- 「初回ヒアリング→構成案提出→撮影→初稿納品→修正→最終納品」という全体フローが明示されている

- 各フェーズの所要日数や確認回数が、最初の段階で共有されている

- 「撮影前に構成の確定が必要」など、工程間の依存関係が明確になっている

こうした説明ができる会社は、過去の案件からプロセスを最適化し、リスクや遅延の芽を事前に摘み取る体制があるということ。

また、こちら側もスケジュールやリソースの見通しを立てやすく、社内調整もしやすくなります。

動画制作において、トラブルの大半は「どこまで誰が何をやるのか」が曖昧なまま進行することが原因です。

だからこそ、“どんな動画ができるか”だけでなく、“どうやってそこにたどり着くのか”を語れる会社こそが、本当に信頼できるパートナーと言えるでしょう。

4. まとめ:判断軸は“価格”より“設計力と透明性”

動画制作会社の選定で失敗しないためには、

「有名だから」「安いから」という表面的な理由ではなく、“中身”を見極める視点が欠かせません。

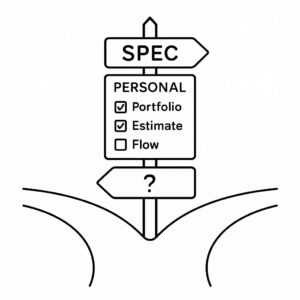

今回ご紹介した3つの観点――

- 実績は“数”より“内容”を見る

- 金額ではなく“見積の内訳”で比較する

- 「納品までの流れ」が説明できる会社は信頼できる

これらはすべて、単なる制作技術ではなく、成果に向けた設計力と誠実な情報開示の姿勢に通じています。

そしてそれこそが、信頼できるパートナーかどうかを見極めるための“スペック”なのです。

良い動画は、発注側の意図と制作側の力が噛み合ってこそ生まれます。

だからこそ、まずはこの「スペック編」の視点をもって、“比較の精度”を上げていくことが、最初の一歩です。