前回の記事では、制作費用の話に絡めて「動画の目的」と「誰に向けたものか」を明確にすることで、

企画の出発点が定まるという話をしました。

しかし、実際に企画を立てようとすると次にぶつかるのが、「あれもこれも伝えたい」という問題です。たとえば、採用動画をつくるときに

・理念も伝えたい

・福利厚生も紹介したい

・社風の良さも出したい

・社員の声も入れたい

となって、結果的に「要素は多いけれど印象が薄い」動画になってしまうことがあります。

情報が多い=伝わるではありません。

むしろ、「伝えたいことを1つに絞る」ことで、動画の力は何倍にもなります。

今回は、そんな動画の“伝える軸”をどう決めるかについて掘り下げていきます。

1. なぜ「ひとつのメッセージ」が必要なのか?

● 情報過多の時代に「覚えられる動画」は強い

SNSやYouTubeの動画があふれる今、「記憶に残る」コンテンツは一貫したメッセージを持っています。

逆に、複数の要素を詰め込みすぎた動画は、視聴者の頭に何も残らないまま終わってしまいます。

● 覚えられる=共有されやすい

たとえば、印象に残る動画の多くは、**“ひとことで語れるメッセージ”**を持っています。

Apple(広告):「Think different」

→ 製品の機能ではなく“思想”を伝えることで、ブランドを確立。

サイボウズ(採用動画):「100人100通りの働き方」

→ 多様な社員のライフスタイルを見せ、「自分にもフィットするかも」と感じさせる設計。

(※YouTubeで「サイボウズ 採用」などで視聴可能)

ヤッホーブルーイング(会社紹介):「ビールが好きすぎる会社」

→ 商品紹介よりも“社員の熱量”が伝わるユニークな演出で印象に残る。

LIFULL(ブランディング):「しなきゃ、なんてない。」

→ 企業メッセージがそのまま動画の軸になっており、生活者視点とブランド理念が一致。

こうした事例の共通点は、動画の中に「一貫した視点や価値観」があることです。

そして、それを“覚えやすい言葉”や“ストーリー”で表現しているからこそ、視聴後に人に話したくなる、保存したくなる動画になっています。

2. とはいえ「言いたいことが多い」は本当に悪なのか?

「伝えたいことが多すぎて、まとまらない」

動画制作の現場でよく聞く悩みです。

前段と矛盾するように思えますが、伝えたいことが多い=悪い企画ではありません。

それは、むしろ企業としての強みや魅力がしっかりある証拠です。

問題なのは、「全部を均等に詰め込もうとすること」。

● 印象は“総量”ではなく“集中”で決まる

人の記憶に残るのは「伝えられた情報量」ではなく、

その情報がどういう“印象”を残したかです。

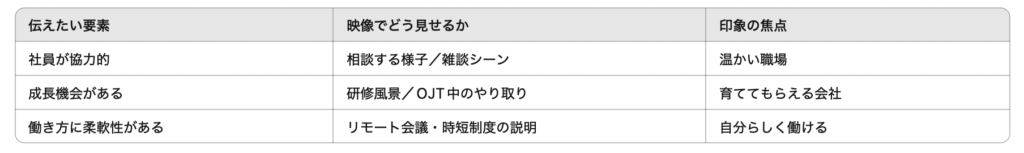

たとえば以下のような整理をしてみてください:

→ この3つの内容はすべて伝えても構いませんが、

動画全体の印象は「温かい会社」に集中させる、という方針をもつこと。

それがメッセージ設計です。

● 情報は削らず、「演出の序列」をつける

複数要素があるときは、「主メッセージに向かって補足情報を寄せていく」ような構成が理想です。

すべてを平等に語るのではなく、映像の順番、尺、トーンによって“意味の重さ”を調整します。

3. メッセージは“言葉”ではなく“演出”で決まる

「キャッチコピーを考えるのがメッセージ設計」

そう思われがちですが、動画の場合は少し違います。

動画のメッセージは、“何をどう見せるか”で決まるからです。

● 演出が変われば、同じ素材も違うメッセージになる

たとえば社員インタビュー素材が1本あったとします。

- BGMがピアノ:あたたかさ、誠実さ

- BGMが電子音:スタイリッシュ、スピード感

- 編集テンポがゆったり:ナチュラル、親近感

- 編集テンポが速い:活気、プロフェッショナルさ

さらに、構成順も重要です。

1.冒頭に「迷っていたが入社してよかった」と語る

→ エモーショナルな企業ストーリーになる

2.後半に同じ言葉を配置

→ それまでの映像全体が“裏付け”として機能する

このように、「何を伝えるか」より、「どう伝えるか」の設計こそがメッセージになります。

● 「1分で伝わる動画」=「1分間すべてが“同じ空気”をまとっている」

視聴者は、動画の隅々まで情報を拾ってくれるわけではありません。

でも、全体を通して一貫したトーンや世界観があれば、

言葉にしにくい“感覚”としてのメッセージが伝わります。

“言いたいことが多い”状態からスタートしても、

動画の印象設計=メッセージ設計という視点があれば、

効果的な1本に仕上げることができます。

4. まとめ

まとめましょう。

動画制作における「メッセージ設計」とは、キャッチコピーを決めることではありません。

それは、動画全体を通じて“どんな印象を残したいか”を定め、

その印象に向けて構成・演出すべてを調整する行為です。

伝えたいことが多くても構いません。

むしろ多い方が、素材としては豊かです。

ただし、それらを“均等に見せる”のではなく、中心に据えるメッセージを決めて、他の要素はその補強に徹する。

それが、観た人の心に残る動画をつくるための基本姿勢です。

そしてそのメッセージは、文字ではなく映像・音・順番・間といった視覚と感覚の総合演出によってつくり上げられます。

一貫した空気をまとった動画は、1分でも人の心を動かします。

だからこそ、企画段階で「何を伝えるか」だけでなく、“どう感じさせたいか”という視点を持つことが、動画の完成度を大きく左右するのです。

こうした掘り下げの部分を丁寧に行えるかは、動画制作を依頼する外注先との関係性も重要です。

「撮って終わり」ではなく、継続的に信頼できるパートナー選びができると、

動画コンテンツの資産価値もより高まっていくことでしょう。